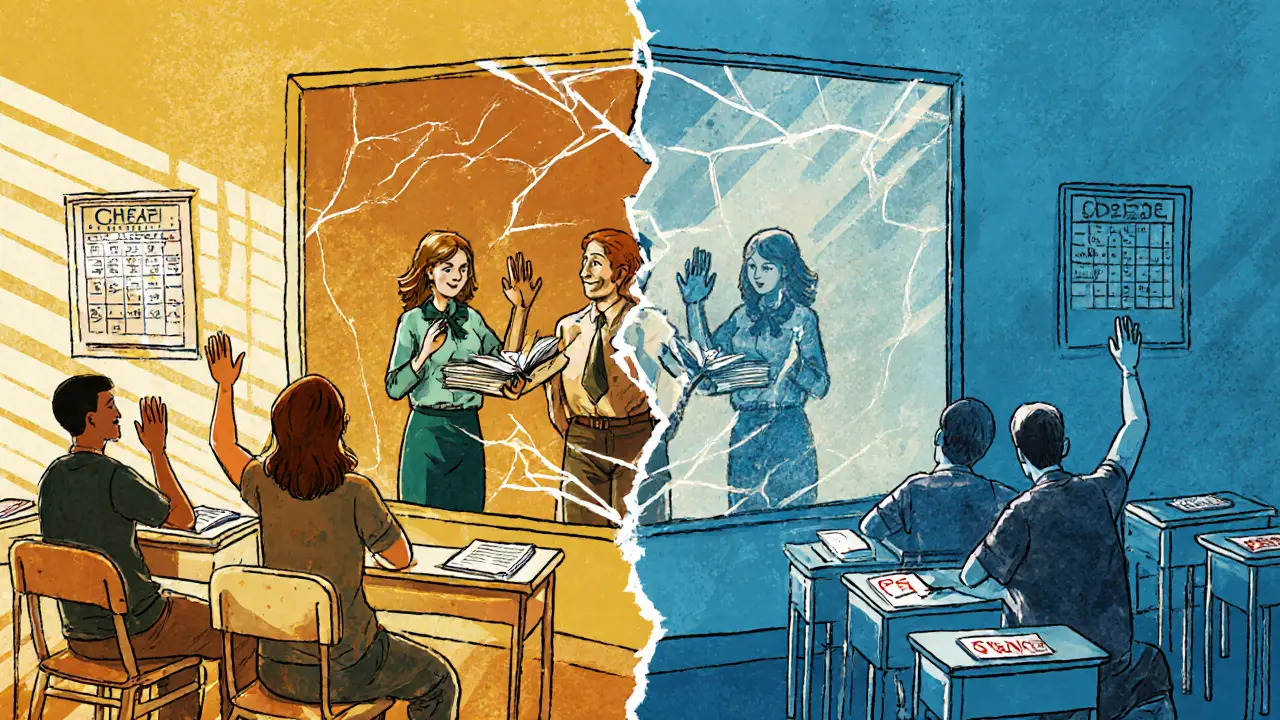

Вы когда-нибудь замечали, как школа или университет обещают воспитывать ответственных, честных и самостоятельных людей - но при этом выставляют оценки за то, что ученик "сдал вовремя", а не за то, что он понял? Или как преподаватель требует от студентов не списывать, а сам ведет занятия по шаблону, не замечая, что никто не учится? Это не случайность. Это - разрыв между этическими обещаниями и реальными результатами.

Что такое этика в образовании, если не просто правила на стене?

Этика в образовании - это не устав, который висит в кабинете директора и никто не читает. Это не пункт в коллективном договоре, который никто не проверяет. Это - повседневные поступки: как учитель отвечает на вопрос, который не входит в программу; как он относится к ребенку, который не сдал домашку; как он реагирует, когда ученик говорит: "Я не понял".

Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ, педагоги обязаны соблюдать нравственные и этические нормы. Но закон не говорит, как это делать. Он только говорит: "Должны". А вот что значит "должны" - решает каждый учитель сам. И именно здесь начинается настоящая этика: не в декларациях, а в выборе.

ЮНЕСКО еще в 1966 году напомнило: учитель - это нравственный пример. Не потому что он должен быть идеальным. А потому что дети учатся не на словах, а на поведении. Если ты требуешь от ученика честности, но сам подтасовываешь результаты аттестации - ты не учишь. Ты обманываешь. И дети это чувствуют. Даже если не могут это объяснить.

Три уровня этики, которые работают на практике

Этика в образовании не одна. Она работает на трех уровнях - и все три должны быть включены, иначе результат будет пустым.

- Этика как знание - когда ученики учатся разбираться в моральных дилеммах. Например, обсуждать: "А если друг просит списать - это плохо? Почему?" Это не уроки обществознания. Это разговоры на переменах, в кружках, на факультативах.

- Этика как ценность - когда она встроена в программу. Не как отдельный курс, а как фильтр для всех решений: как выбираются темы, как оцениваются проекты, как решаются конфликты. Если ты говоришь, что ценишь креативность, но ставишь одинаковые оценки за одинаковые ответы - ты не ценишь. Ты просто проверяешь память.

- Этика как отношения - это то, что происходит между учителем и учеником, между коллегами, между школой и родителями. Когда учитель не унижает ребенка за ошибку, когда директор не давит на педагога ради статистики, когда родители не требуют "поставить пятёрку за доброту" - тогда образование начинает работать как система, а не как фасад.

Исследования Апресяна показывают: только когда все три уровня работают вместе, формируются не просто "хорошие ученики", а люди, способные принимать этические решения в жизни. Без этого - мы готовим выпускников, которые знают, как сдать экзамен, но не знают, как жить честно.

Почему 65% педагогов говорят: "Я не могу соблюдать этику"

Педагоги не против этики. Они устали от ее формального применения.

Опрос АРИПК (2022) показал: 78% учителей, которые действительно живут по этическим принципам, видят улучшение в классе - меньше конфликтов, больше доверия. Но 65% из них признают: у них нет времени. Нет поддержки. Нет ресурсов. Администрация требует: "Сдайте 90% успеваемости", "Покажите рост по ОГЭ", "Заполните 12 отчетов за неделю". И при этом говорит: "А этика - это ваша личная ответственность".

Это как требовать от пожарного не тушить огонь, а только читать инструкцию. И потом удивляться, почему горят дома.

Проблема не в педагогах. Проблема в системе, которая не дает им выбора. Если ты работаешь в условиях, где твоя оценка зависит от процентов сдачи, а не от качества обучения - ты не можешь быть этичным. Ты можешь только выживать.

Что делают настоящие педагоги, чтобы этика стала реальностью?

Те, кто не сдается - делают три вещи.

- Они говорят правду. Не "вы все молодцы", а "у тебя получилось лучше, чем в прошлый раз, потому что ты работал над ошибками". Дети это ценят. 82% студентов, по данным ЭЦВДО (2023), считают, что главный признак хорошего преподавателя - он соблюдает те же правила, что и требует от них.

- Они включают этику в предметы. Не отдельный урок, а в физике - обсуждают, как научные данные могут использоваться для манипуляции. В литературе - анализируют моральные выборы героев. В математике - говорят: "А если ты сознательно округлил данные, чтобы выглядело лучше - это обман?"

- Они создают пространство для ошибки. Не наказывают за неудачу - разбирают ее. Потому что настоящая этика - это не страх наказания. Это уверенность, что тебя не отвергнут, даже если ты не справился.

Это не требует новых технологий. Не новых программ. Только смелости - говорить правду, когда все молчат.

Цифровая этика: новый вызов, который никто не обсуждает

В 2025 году 92% российских школ имеют этические кодексы - но почти все они написаны для бумажной эпохи.

А что, если ученик использует ИИ, чтобы написать сочинение? Что, если учитель проверяет домашку через приложение, которое отслеживает время на экране? Что, если родитель требует, чтобы его ребенок не попал в "низкую группу", потому что "это ударит по самооценке"?

Цифровая среда ускоряет этические дилеммы. И никто не готов. Учебные планы не учат, как объяснить ребенку, что ИИ не заменяет мышление. Администрация не знает, как оценить, честно ли ученик использовал технологии. И родители - не понимают, что защита от неудачи - это не забота, а лишение ответственности.

Минобрнауки с 2020 года ввело модули по этике в педагогические вузы. Но если педагог сам не прошел через этические испытания - он не научит. Он только расскажет.

Как понять, что этика работает - а не просто декларируется?

Простой тест: если ты уходишь из школы, а ученики продолжают вести себя так же - как будто ты был там - значит, этика работала.

Если после урока кто-то говорит: "Я не знал, что так можно" - значит, ты дал им не знание. Ты дал им выбор.

Если родители не спрашивают: "А сколько баллов?" - а спрашивают: "Что он узнал?" - значит, ты изменил систему ценностей.

Этика не измеряется оценками. Она измеряется доверием. И оно не дается. Оно зарабатывается - каждый день, каждый раз, когда ты выбираешь честность вместо удобства.

Что будет, если ничего не менять?

Если мы продолжим декларировать этику, но не менять условия - мы получим поколение, которое знает, как выглядеть этичным, но не умеет быть им.

Поколение, которое сдает экзамены, но не умеет говорить "нет" несправедливости. Которое знает правила, но не знает, зачем они нужны. Которое доверяет системе - пока она работает. И разочаровывается - когда перестает.

А образование - это не про сдачу экзаменов. Это про то, чтобы человек вырос и не стал частью системы, которая его разрушает. А стал тем, кто ее меняет. С честностью. С ответственностью. С уважением.

Что делать, если школа требует ставить оценки по статистике, а не по знаниям?

Начните с малого. Ведите внутреннюю обратную связь: записывайте, какие ученики действительно прогрессируют, а не просто "сдали". Покажите эти данные администрации - не как жалобу, а как предложение. Например: "Я вижу, что 30% учеников, которые не сдали тест, смогли объяснить тему устно. Может, добавить устную часть?". Это не бунт - это профессиональный подход. И если вы будете делать это системно - вас начнут слышать.

Как ввести этику в уроки, если нет отдельного предмета?

Возьмите один вопрос из каждой темы и задайте его как этическую дилемму. На уроке истории - "Почему люди молчали, когда видели несправедливость?". На уроке биологии - "Можно ли экспериментировать на животных ради науки?". На уроке алгебры - "Если ты знаешь, что ответ неверный, но все считают его правильным - ты молчишь или говоришь?". Это не отнимает времени. Это делает знания живыми.

Почему этика в образовании важнее, чем в бизнесе?

В бизнесе этика - про прибыль и репутацию. В образовании - про будущее. Каждый ученик, которого вы формируете, станет врачом, учителем, инженером, политиком. Если вы дадите ему только знания - он будет хорошим специалистом. Если вы дадите ему этику - он станет тем, кто не будет обманывать пациентов, не будет подтасовывать данные, не будет молчать, когда что-то не так. Это не про правила. Это про то, кем станет ваш ученик, когда вас не будет рядом.

Какие ошибки чаще всего совершают педагоги в этике?

Три главные: 1) говорить одно, а делать другое - например, требовать честности, но самому списывать данные; 2) считать, что этика - это про "хорошие слова", а не про действия; 3) ждать, что кто-то другой начнет - администрация, государство, родители. Этика начинается с одного человека - с вас. И если вы не начнете - никто не начнет.

Какие изменения ждут образование к 2025 году?

К 2025 году Минпросвещения планирует ввести обязательную аттестацию педагогов по этическим стандартам. Но это не значит, что все станет лучше. Если аттестация превратится в заполнение анкет - ничего не изменится. Если же она станет реальным разбором ситуаций: "Как вы поступили, когда ученик признался, что списал?" - тогда это будет настоящий шаг вперед. Пока же - это зависит от того, кто будет оценивать.

Нонна Коваленко

ноября 21, 2025 AT 15:25Я как учитель уже 12 лет и скажу честно - этика в школах умерла не потому что педагоги ленивые, а потому что систему убили бюрократы с их 12 отчетами в неделю и цифрами вместо лиц

Мне в прошлом году сказали: "Нонна, ты ставишь тройки за понимание - это плохо, потому что в статистике у тебя 68% успеваемости, а нужно 85"

Я поставила всем пятерки. Не потому что они все знают. А потому что я устала быть лгуньей ради цифр

Дети это чувствуют. Они больше не спрашивают "почему я не сдал?" - они спрашивают "а зачем мне это?"

Nikita Nikiforov

ноября 22, 2025 AT 03:54Ваш текст - это не просто эссе, это системный анализ кризиса педагогического сознания в постсоветском пространстве. Вы правильно выделили три уровня этики, но не затронули ключевую проблему: отсутствие методологической базы для ее реализации. Даже если учитель хочет быть этичным, у него нет учебных пособий, нет методических рекомендаций, нет даже примеров того, как интегрировать этические дилеммы в урок физики или алгебры. Минпросвещения выпускает декларации, но не дает инструментов. Это как дать врачу памятку о гигиене и требовать, чтобы он вылечил рак без лекарств. Мы не можем требовать от педагогов творчества, если система их превращает в роботов, запрограммированных на заполнение форм. И да - цифровая этика - это следующая бомба. ИИ-сочинения, отслеживание экрана, алгоритмы оценки - все это создает новую форму манипуляции, которую педагоги просто не умеют распознавать, потому что никто их этому не учил. Нужны не лекции, а практические кейсы. Не абстрактные «надо быть честным», а конкретные сценарии: «Что делать, если ученик прислал работу через ChatGPT, и ты знаешь, что он не понял тему?» - и только тогда этика станет не идеалом, а практикой.

Kateryna Diachenko

ноября 22, 2025 AT 05:10ОБОЖАЮ ЭТОТ ПОСТ!!! 🥹❤️

Я из Украины и в нашей школе после войны всё стало ещё сложнее - дети приходят с травмами, а нам говорят: "Сдайте 90% по математике!"

Я веду уроки так: после каждой темы спрашиваю: "Что бы ты изменил, если бы был учителем?"

Один мальчик сказал: "Я бы не ставил оценки. Я бы говорил: ты сегодня был смелый, ты спросил, когда не понял - это круто"

Я заплакала. Он первый, кто сказал мне, что я не одна

Мы не можем ждать, пока сверху что-то изменится. Мы должны начать прямо сейчас - с одного вопроса, с одной честной фразы, с одного взгляда, который говорит: "Ты не один" 💪✨

Teimuraz Mamuchadze

ноября 22, 2025 AT 23:12Ты чё, братан, в школе этику учишь? Это же не религия, а система подготовки кадров. У нас в России всё иначе - мы не выращиваем философов, мы выращиваем тех, кто сдаст ЕГЭ и пойдёт работать. Если ты хочешь воспитывать моральных людей - иди в монастырь. А в школе - держи дисциплину, ставь оценки по баллам, а не по настроению. Ты не воспитатель, ты учитель. Твоя задача - чтобы дети знали формулы, а не размышляли о том, "а честно ли списывать". И да, ИИ - это нормально. Раньше списывали с шпаргалок, теперь с телефона. Разница только в технологиях. Не надо из этого целый моральный трактат делать. Пора перестать превращать школу в церковь.

Денис Скиба

ноября 23, 2025 AT 04:01Вы пишете о "честности" и "этике" - но кто дал вам право говорить о российской системе образования, как будто она - исключение? В Европе всё так же - только красивее упаковано. Там тоже ставят оценки по статистике, там тоже учителя устают, там тоже ИИ пишет сочинения. Но у вас - в России - есть одна вещь, которой нет у них: настоящая связь между учителем и учеником. Вы не видите этого, потому что вы смотрите на форму, а не на суть. У нас, в России, даже в самых бедных школах есть педагоги, которые после уроков остаются с детьми, которые не спят ночами, чтобы понять, почему мальчик не сдал домашку. Это не декларация. Это русская традиция. И если вы хотите её убить - говорите о бюрократии. Но не говорите, что этика в России мёртва. Она живёт. Просто не в отчётах. Она живёт в тишине. В глазах ребёнка, который сказал "спасибо" после урока, когда никто не слышал. И это - больше, чем любые цифры.